昭和以前の文学なんて、私たちの毎日には関係ない、と思われるかもしれない。いや、そうじゃないんだ、という確信のもとに、少年のように胸をワクワクさせながら、文学の「読み」の可能性を探究しているのが井上明芳・文学部教授だ。3DマップやAR(拡張現実)などのテクノロジーにも目配りしながら、物語を読み、体験することの“未来”を考え続けている彼の言葉は、とても刺激的なものだった。

文学の世界は、普段おくっている日常の世界とは異なるものだと思っていませんか? そうではなくて、それこそ普段の仕事のメールのやりとりにまで、文学を「読む」ことは関係していると、私は考えています。ダラダラと文面を書いてしまうと要件は伝わりませんよね。

そこで意識すべきは「読む」側のこと。私が文学でずっと研究してきたのは、そうした「読み」の可能性でして、最近では3DマップやARといったテクノロジーも用いながら、ものを「読む」ことの奥深さを追究しています。

私は本来、昭和期を代表する批評家である小林秀雄の研究をしていたのですが、そこから徐々に、大正・昭和期に活躍し、『機械』といった作品で日本文学を牽引した横光利一、そしてその横光に師事し、『月山』という小説で昭和49年、当時は最高齢記録だった62歳で芥川賞を受賞した森敦といった作家たちの研究をするようになってきました。

というのも縁あって、いま目の前に広げている、横光や森の自筆原稿にかんして、遺族の方々のご厚意で調査をさせていただきました。見てください、すごいでしょう。横光が書いていた原稿用紙を触ると、いかに貧しい紙で書いていたのか、当時の作家の境遇がよくわかります。横光の原稿はデジタルデータとしてスキャンし、色味が変わらず表示される専用のモニターを準備して、読める文字は消してあるものも含めて、すべて読んでいきました。

森の場合もすごいんです。『月山』は当初「季刊芸術」という雑誌に掲載されたのですが、後に芥川賞を受賞して雑誌「文藝春秋」に掲載される段になると、彼はゲラに凄まじい量の修正を加えます。実物を見れば、書き込むスペースが足りなくなって、新たに紙を貼り付けていたことも分かる。しかし実際に「文藝春秋」に掲載されると、初出時のボリュームとピッタリ同じなのです。学生たちに見せると気味悪がりますよ(笑)。

こういった執筆、加筆や修正の痕跡を、生の原稿から丹念に拾い上げていくのです。未来の研究者は自筆原稿ではなく、活字化された私たちの報告をもとに研究を進めていくわけですから、研究者としてできる限り正確に、文字を読み取っていきます。

しかし一方で、これはどこまでいっても「私」が読み取ったものにすぎません。何せ、その原稿を読んでいるのは、いくら普遍的な論理で読んでいるつもりであろうと、井上明芳個人である、ということは絶対ですから。

よく国語教育では「作家が何を考えているのか」が問われますが、そうではなく、「私がどこまで読めるか」こそが問題なのです。だからこそ、「こう読めるのではないか」という解釈も含めて、できるだけ説明を付していくのですが、いずれにしても「私の読み」からは逃れられない。

そして、それでいいのだと思うのです。文学を読むとなると、こう読まなければいけないとか、道徳的な読みが強調されがちですが、もっと楽しく読んだっていい。たとえば中島敦の『山月記』は多くの人が学校の教科書で学びますが、虎になってしまう李徴(りちょう)の告白に心打たれましたよね。でも、その親友・袁傪(えんさん)は、李徴が告白しているあいだ、ずっと立ちっぱなしです。せっかく聞き届けてあげているのに、立たされっぱなしとは。ひどくはないでしょうか。私が李徴だったらまず「座ってくれたまえ」と袁傪を思いやりますよ。

それに、そもそも人食い虎が出るから出発を遅らせたほうがよいという忠告があったのに、お供の人数が多いのを頼みに出発して、人食い虎に出会ったわけですから、「その声は、我が友、李徴子ではないか?」と問いかけて延々と告白を聞くよりも前に、慌ててしまってお供の人に真っ先に射殺してもらうでしょうね(笑)。まぁそれだと物語はあっけなくおわってしまうわけですが。この捉え方は極端かもしれませんが、それぞれの「私」がいるわけですから、ひとつの読みではない「違う読み方」があっていいのです。

実際、自筆原稿を見ていても、「なぜこの言葉を消して別の言葉にしているのか」――つまり作家の気持ちなんて、絶対に分からないということを痛感します。だからこそ、作家が一生懸命書いた表現を一生懸命読み取ってあげようとするのです。

こうした観点から私がいま興味を抱いているのは、先だって開催した森敦研究会のタイトルのように、「物語を<体験>する」ことです。森の最晩年の大作に『われ逝くもののごとく』という小説があるのですが、この舞台のモデルとなった実際の土地を、学生たちと一緒に踏査してきました。その成果として、作品を<体験>するという新しい試みをしてみたのです。

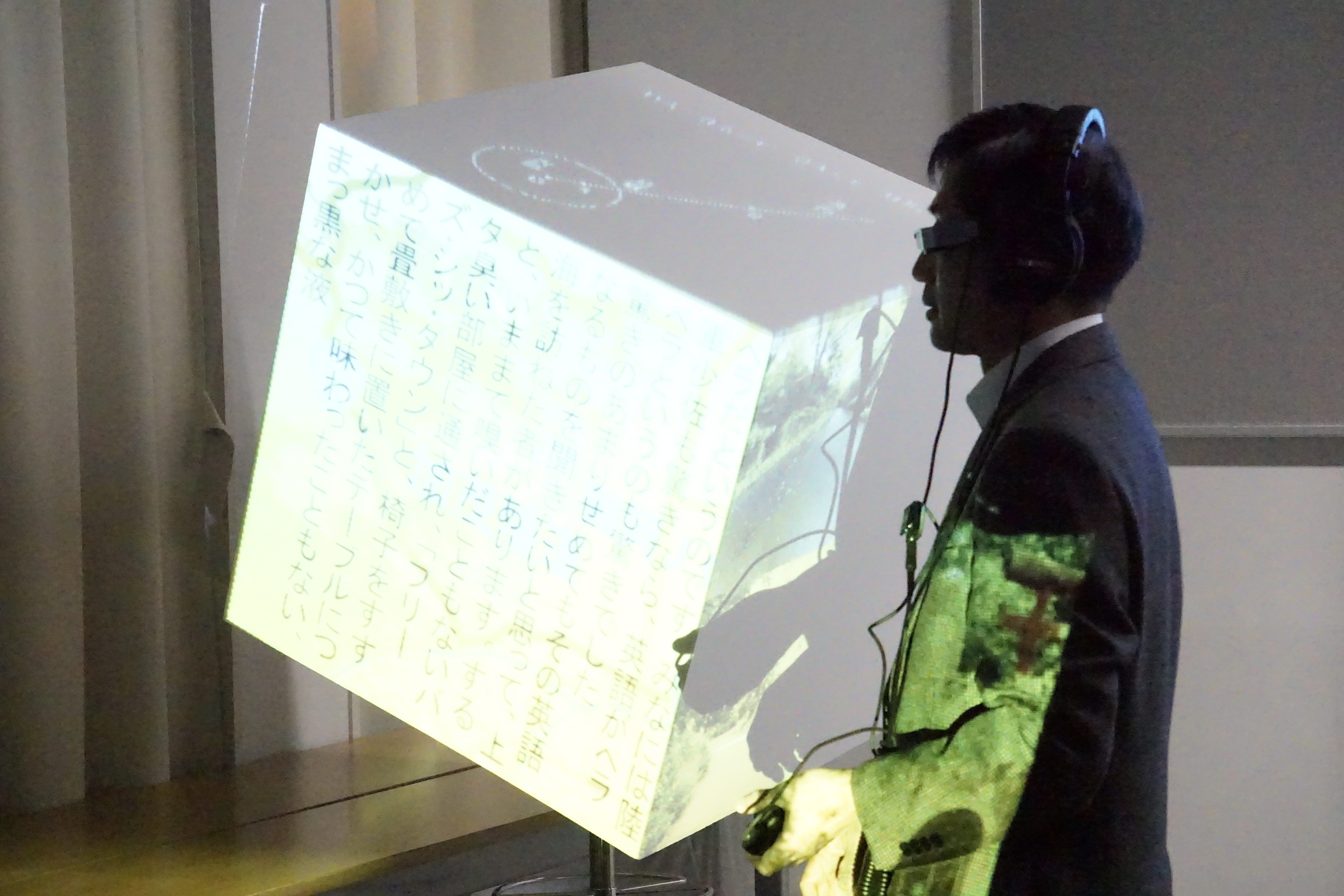

物語舞台の3Dマップにプロジェクションマッピングの映像を重ねたり、スマートグラスを用いた影絵アニメーションと朗読によるARコンテンツを制作したり――デジタルの技術は、読みから<体験>に至るさまざまな可能性を考えさせてくれます。

さらに考え始めているのは、理論は<体験>できるのか、ということ。森は『意味の変容』という、世界を「内部」と「外部」に分けて考える数学的な文学論を著しているのですが、その論理を<体験>できればすごいですよね。理論を<体験>するということは、いわば活字による数式的な思考自体にどこまで入り込めるのか、ということです。

Perfume的なプロジェクションマッピングに学ぶ点も非常に多いですが、あれは自分が<体験>するのではなく、その外にいる人へ見せることに特化したテクノロジーですよね。そうではなくて、活字で作り上げられる物語世界の中に入り込むことはどこまで可能なのか、と考えています。いずれにしても、5年前だったら、こんなことは思いもしなかったでしょう。実現のためのツールが出てきたということは、非常に大きな意味があると感じています。

映像や音で、一度固定された活字の裏に潜んでいるものを伝えられれば、とても面白いですよね。逆に、そうした可能性を枯渇させてしまえば、活字は活字である意味を失ってしまいます。読まれなくなった小説の数は、それこそ膨大ですから。

私はこう読みました、あなたはどう読みますか――そうやって自分の読みを、次の人に繋げていきたい。自分のイメージと他人のイメージの間で、共有できる部分とできないところがもっと分かってくれば面白い。そこには実は無数の層があるはずですし、さらにその層を無限につくっていきたい、そう考えています。

<スマートグラスを用いたARコンテンツ>