本学校歌の作曲は、童謡作曲家として名高い本居長世が手がけた。長世は、昭和20(1945)年10月14日に60歳で没し、今年で80年となる。

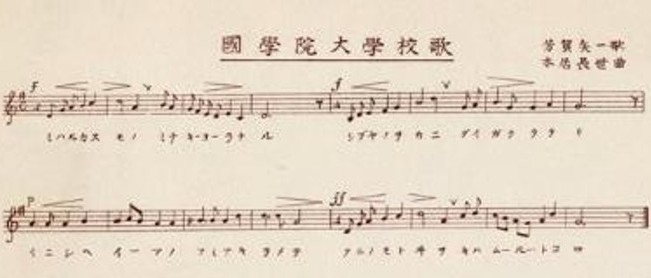

校歌の曲調について、本学の『八十五年史』には「曲は優雅であって軽快、行進の用にも供し得る」、『百年史』には「曲は優雅にして荘重なものである」と評されている。その一方で、「我が校歌の作曲がどのような経緯により担当されたものであったか史料を欠き明らかでない」と、その経緯について判然としない。

作曲について10年前の学報(第641号)によると、長世の研究者である松浦良代氏の談話を踏まえ「長世の全盛期である大正10年から13年に作られた曲の一つに本学校歌がある。長世の祖父・本居豊穎(大正天皇の侍講を勤めた国学者)が本学で講師を務めたことから長世を抜てきしたのだ。幼少期に豊穎から国学の教えを受けていた長世は、大変喜んだ」とある。確かに、長世は皇典講究所・國學院で国文学を講じた本居豊穎の孫であり、本居宣長の六代目の子孫に当たる。そのため、作曲を担ったのは国学との由縁によるのかもしれない。

長世は豊穎に養育されるも、国学の道には進まず、東京音楽学校(現東京藝大)で学び、同校の助教授となった。大正3(1914)年に教職を辞してからは、作曲家として「十五夜お月さん」など数々の童謡を世に送り出した。長世の門下生であり、国語学者である金田一春彦の『十五夜お月さん』に、折口信夫の門人の伊馬春部談として本学校歌に対しての言及がある。「大正13年9月には、國學院大學のために校歌を作曲している。あまりこういうことはしない彼だったが、國學院大學という大学が神道の大学だというところから、親しみを感じて快諾したのだろう。この曲が最初に発表されたとき、早稲田大学の校歌や、慶応大学の応援歌のような勇壮な曲を期待していた学生の間にはあまり受けはよくなかった。それが、11月16日に運動会が開かれるときに、戸山軍楽隊の楽長が譜面を見て、これはいい曲だとほめた。学生はそれによってはじめて自信をもったのだと伝える」。

春彦は、言わずもがな金田一京助の長男である。京助は校歌作曲当時に教授として本学に在職している。おそらく京助と長世は見知り合いであったであろう。長世の生誕百年を記念して、春彦が世話人の会長となり昭和60(1985)年に目黒不動尊に記念碑(十五夜お月さんの碑)が建立された。除幕式のことは学報(第304号)でも報じられているが、建立の報告書などは、春彦から本学にもたらされており、そこには協賛者として本学の名も記されている。校歌の作曲に長世が「抜てき」された理由は「史料を欠き明らかでない」が、本学との深い所縁があったことと推察される。

渡邉 卓

研究分野

日本上代文学・国学

論文

「上代文献にみる「吉野」の位相」(2024/03/22)

「中世の日本書紀註釈における出雲観―『釈日本紀』にみる「出雲」の文字列から―」(2021/03/31)