『國學院雑誌』一巻一号(明治27〈1894〉年11月)の[彙報]欄は、匿名ながら当時の国史学界動向を寸描して次のごとく記す。「(維新後)国史は比較上其の筋に重視せられ修史館、修史局、史誌編纂掛など絶えず政府の保護を受けて進み来りけるが一昨年四月に及びて同掛は突然中止せられたり…当時の世評によれば編纂委員諸氏の往々軽忽なる判断を下して処を撰ばず奇説を公にする事、又其の人々の本来漢学者にして国文に精しからぬが故に今日の史家たるに適せぬ事…又右従来の編纂掛委員諸氏の方針は成るべく博く事実を蒐輯して之れが考証批判を下し力めて科学的ならんことを欲する由なりしかど其の為る所在々些末の考証にのみ偏して大体の統一を疎かにし就中歴史上の美談を抹殺せし事などたびたびありて夙に世の物議を醸したりし」と…。

そもそも明治政府は近代国家としての幕開けと同時に「正史」編纂を企図し、はやくから同時代史を編纂するべく太政官正院歴史課の設置(明治5年)や、文部省として歴史書の編纂を伊予国出身の儒学者であった川田剛(かわたたけし)に委託する(明治6年)などに努めてきた。

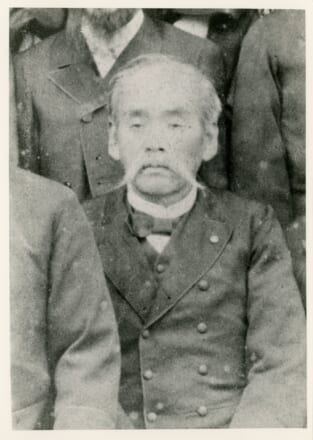

ただし、のちに文部省の事業は川田もろとも前者に移管、さらに修史局へと改組される(明治8年)。そして、この修史局成立にさいして入局したのが、昌平坂学問所で学んだ重野安繹(しげのやすつぐ)であった。重野は〝史〟が〝詩〟に通ずる臭気を嫌い、近世の考証学的手法を発展的に継承し史実の確定に力を注いだことで知られる。史実と認定し難い英雄譚を次々と一刀両断に否定することからついた渾名は「抹殺博士」であった。

一方の川田は考証学の正確さと歴史的美談や英雄佳話との共存を期待し、啓蒙のための史実利用にさいしては漢文よりも国文の方が優れるとの考えをもった。

必然、両者の意見には対立する場面が多くなり、取りわけ編纂にあたってその文体を漢文体国史とするか、国文体国史とするかでその相違は顕著であった。

その後、川田は修史館(明治10年改組)を明治15年に辞すに至り、宮内省出仕を本官とし、言論の場に皇典講究所・國學院をえることとなる。『皇典講究所講演』では漢文体国史の反省を史局に求め、国文体国史を再三提唱している。

このような経緯を念頭におくと、冒頭の国史学界評のあるじは、川田だったのでは?との想像が催される。事実、こうした論調の国史学界評は、ちょうど川田の死去のころまで『國學院雑誌』にみることができる。しかし、学問としての歴史学の性格や方向性は、いわゆる官学アカデミズムによりもはや定まりつつあった。草創期『國學院雑誌』にみえる国史学界への舌鋒は、かつての儒学者に顕著であった鑑戒史観の末期の嘆息といったところであろうか。

川田剛(天保元〈1830〉~明治29〈1896〉年)

※國學院雑誌について

※学報連載コラム「学問の道」(第64回)

比企 貴之

研究分野

日本中世史、神社史、神祇信仰、神社史料、伊勢神宮、石清水八幡宮

論文

伊勢神宮の中世的変容と祭主・宮司の文書(2025/03/20)

大中臣祭主の家にかんする研究余滴-名前の「親」字の読み-(2025/03/06)