我々が当たり前に共有していると思い込んでいる「現実」というものに疑問を呈したシュルレアリスム。その文学者たちがやがて直面することになるのは、第二次世界大戦という歴史的な出来事だった。ナチス占領下のフランスで、シュルレアリスムに共鳴した若い詩人たちが立ち上げたグループは、自分たちを取り巻く厳しい状況にいかにして働きかけようとしたのだろうか。そして、影響力を失っていったように見える戦後のシュルレアリスムは、どのように評価しうるのだろうか。

進藤久乃・文学部外国語文化学科准教授は、第二次世界大戦後のシュルレアリスムを、ナチス占領下フランスのシュルレアリスムに端を発した若い世代の前衛たちと共に考えることにひとつの可能性を見いだしている。第二次世界大戦を経て、シュルレアリスムは多様化していった──そういえるのかもしれない。

読者を傍観者としてではなく当事者としてその磁場に引き込んでしまう、シュルレアリスムのテクストとイメージに魅かれていった経緯について、インタビューの前編でお話ししました。1924年以降、アンドレ・ブルトンらが進めてきた文学芸術運動であるシュルレアリスムが歩んでいった歴史を、私もまた順々に研究してきています。

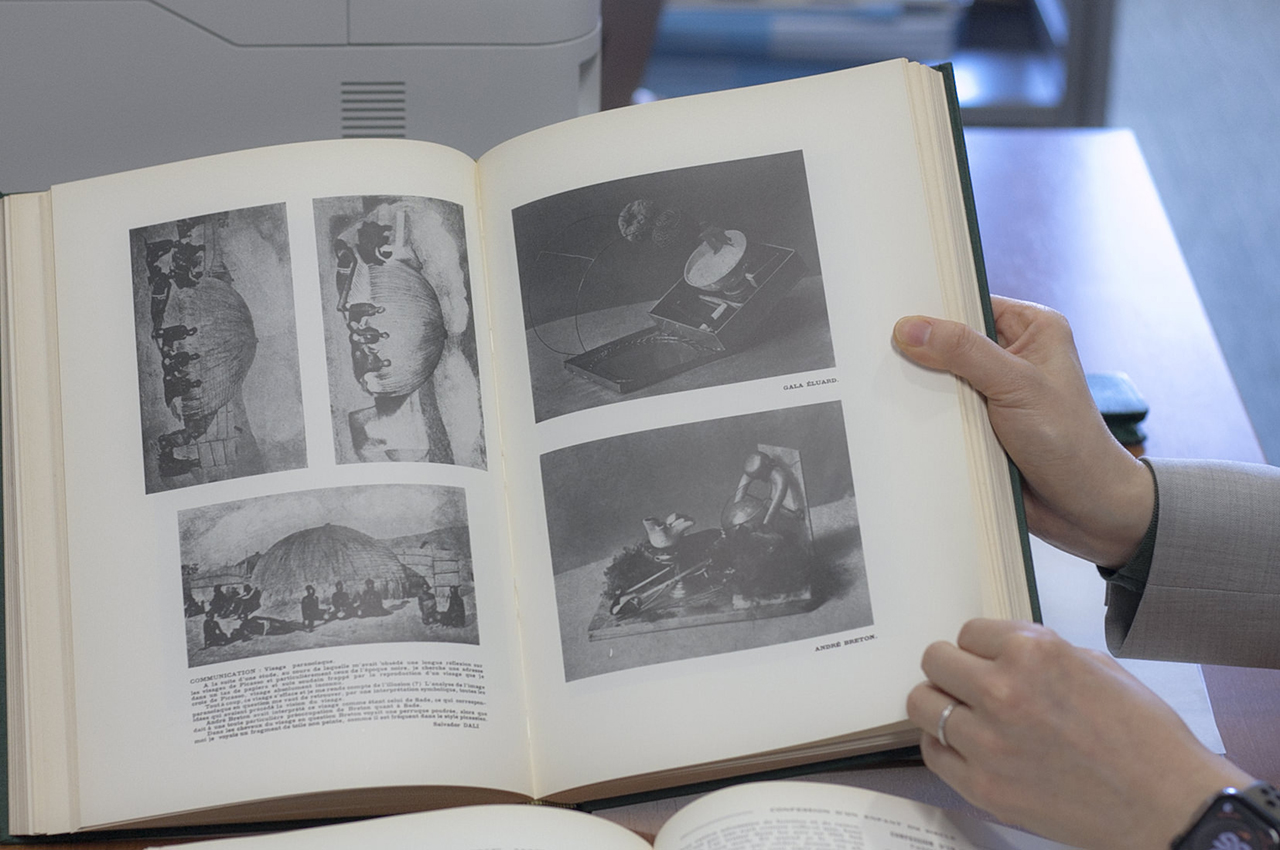

彼らは1920年代には「自動記述」や「夢の記述」、1930年代に入ると「オブジェ」といったテーマを中心に据えて活動していきました。たとえば次に示すページ右下部の図版は、アンドレ・ブルトンが制作したオブジェです。文学作品を発表するのみならず、三次元の立体物を通じて現実に関与していこうとするシュルレアリスムの姿勢が感じられます。

しかし1939年に第二次世界大戦がはじまると、その活動は大きく変化していきます。それまで20年代、30年代と時系列的にシュルレアリスムの活動を追ってきたわけですが、第二次世界大戦という「断絶」には足を止めて考える必要があるのではないかと思うようになりました。

そこで注目したのが、ナチス占領下のシュルレアリスムである「ペンを持つ手」グループです。第二次世界大戦中の1941年、若い詩人であるジャン=フランソワ・シャブランとノエル・アルノーというふたりを中心に結成されました。彼らが活動したフランスは、1940年以降ナチスの占領下におかれていました。そんななかで「ペンを持つ手」は、1944年に解散を余儀なくされるまで、機関誌を発行し、ビラを配り、個人作品を出版するといった活動を、エネルギッシュにおこなっていきました。単行本よりも雑誌に対する検閲の方が厳しい時期だったため、彼らが発行した機関誌は、検閲を逃れるために毎号タイトルを変えていました。下に示すのはそのうちのひとつ『イメージによる世界の征服』(1942)です。

シュルレアリスムの中心人物だったアンドレ・ブルトンをはじめ、多くのシュルレアリストたちがフランス国外へ亡命したなかでのことです。「ペンを持つ手」に集った人々は、ナチス占領下という厳しい現実に対して、自分たち「ペンを持つ手」がなしうることを、身を賭して模索していったのでした。

ただ、そんな「ペンを持つ手」の面々も、文学と社会をめぐる問題に最初から意識的であったわけではありません。むしろ大戦前は社会的次元の問題に関心が薄いどころか、ブルトンら上の世代によるシュルレアリスムの運動が政治的であることを批判していた。シャブランとアルノーが戦前に所属していた「街灯」グループの同名の機関誌『街灯』第二号冒頭には、「詩の武装解除」という宣言が掲載されています。「シュルレアリスム革命は終わった。我々は詩を武装解除する」という文言からは、彼らがシュルレアリスムの政治性を時代遅れのものとみなしていたことがわかります。

ブルトンたちが抱えていた、ファシズムの台頭に対する危機感を、後に「ペンを持つ手」を結成する下の世代──彼らは第一次世界大戦を、身をもって経験していません──の人々は当初共有していなかった、といえます。大戦前夜の空気感を物語る、とても考えさせられるエピソードです。

しかし1938年、ミュンヘンの「退廃芸術展」に足を運んだシャブラン──ドイツに旅行中だった彼は「詩の武装解除」に署名していません──が、自由な芸術活動が弾圧されつつある状況を理解したことをきっかけに、彼ら若い世代もまた危機感を募らせるようになり、一時的にブルトンら年長世代に接近していくようになりました。

シュルレアリスムは1925年から政治・社会活動にも乗り出していましたが、文学・芸術の独立性を保つことと、それが現実に影響を与える社会性をもつことを、一貫して両立させようとしてきました。内面を変えるのが先か、社会を変革するのが先か、という二者択一ではない。どちらも変化させていくのだという姿勢を、ブルトンらは崩さなかった。答えを押し付けるのではなく、問いを共有しようとしたからこそ、シュルレアリスムは若い世代に対してアクチュアルな色合いを帯びたといえるでしょう。

残された若い世代は、ブルトンたちが戻ってきたらまた合流するのだ、それまでシュルレアリスムを生きのびさせようと、文学・芸術活動の自律性を保ちつつ、自由を奪われた同時代の状況に働きかけるにはどうしたらよいかという問いに正面から向き合いました。

厳しい状況下、この問いに答えを見出すことは困難を極め、最終的にグループは解散に追いこまれます。しかも悲しいことに、戦後にアメリカから戻ってきたブルトンらとの間には、埋められない溝が生まれてしまっていたのです。やはりナチス占領下の、生きるか死ぬかという状況の経験の有無は、大きなものがあったのでしょう。実際、「ペンを持つ手」には、強制連行されて戻ってくることがなかったり、マキ(対独レジスタンスの組織)に参加して命を落としたメンバーも複数いました。

戦後にブルトンらと袂をわかった若手たちの一部は、「革命的シュルレアリスム」を経て「コブラ(CoBrA)」というグループを結成するなど、シュルレアリスムをめぐる各人の活動は、だんだんと多様性を帯びていくようになります。そして興味深いことに、終戦直後にあれだけブルトンらを批判してシュルレアリスムから離れていった若い詩人たちと、戦後のシュルレアリスムとの間には、多くの共通点が見つかるのです。

進藤久乃編「戦後フランスの前衛たち 言葉とイメージの実験史」(水声社、2023年)

2023年11月、私が編者を務めた『戦後フランスの前衛たち 言葉とイメージの実験史』(水声社、2023年)という書籍が刊行されました。第二次世界大戦以降、シュルレアリスムも前衛運動も衰退していったと見る向きが多く、あまり積極的に論じられてきませんでした。そこで、主に1950年代以後、現在に至るフランスの前衛諸運動に目を向け、「新しさ」に還元されないその面白さを見出していこうという目的意識をもつ研究者の方々と共同研究をおこない、成果報告としてまとめたのがこの論集です。現実にアプローチしつづけた、占領下の「ペンを持つ手」以降の流れが、戦後の前衛に接続しているのではないか、そして戦後のシュルレアリスムについての研究もそういったグループとの関わりにおいて考察することでより実り多いものになるのではないか──私としてはこうした問題意識のもとに、今後も研究を進めていきたいと思っています。

<<前編は「現実を揺り動かそうとした文学・芸術運動としてのシュルレアリスムとは」

| 1 | 2 |

進藤 久乃

研究分野

20世紀フランス語圏文学 シュルレアリスム

論文

クリスチャン・ドートルモンと北方への旅──ベルギーからデンマークへ(2025/02/28)

クリスチャン・ドートルモンの初期の詩学における言葉の物質性(2024/02/15)