近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

昨年は、学生にとっても学習意欲の低下しがちな厳しい1年でした。

親御さんからは、オンライン授業で、子どもが家に居ることが多くなったにもかかわらず、コミュニケーションが取れていない、という訴えも聞かれます。コロナ禍で、私たちは、「家族力」が試されることになったと言えます。

学生たちに「家族とは何か?」と問えば、「安心できる場所」「絆の強い場所」などの言葉を返してきます。しかし、家族は、社会集団論から言えば、夫婦間、親子間での対話がなくなれば壊れやすい、大変もろい社会集団なのです。それは、なぜでしょうか。

家族は、立場の違う異質者同士(男女という異性、親子という扶養者と被扶養者)の結合体です。しかも、その異質性ゆえに結合の根拠・意義を持つという、特異な社会集団です。

端的に言えば、家族はもろい「ガラスの城」です。それを強化ガラスにするのが、夫婦間、親子間の対話なのです。

家族は対話によって連帯感、すなわち同質性を獲得するのです。それは「獲得」であって、本来的に家族に内在するというものではないのです。成人である子どもとの困難な対話を作る方法として、3つ挙げられます。

1.注意する時は、「ハンバーガー方式」で。

いきなり注意するのでなく、まずは、受容。そして、注意したいことを間に挟んで、最後に、希望を与える言葉を。まさに、ハンバーガーです。例えば、ソネ方式で、「ソうだね。遠隔授業で、学習意欲も下がるよネ」〈受容〉→「しかし、今こそ自由に使える時間があるのだから、がんばろう」〈注意〉→「そうすれば今までになかった自分を見つけることが、できるかもしれないよ」〈希望〉

2.「聞く」ではなく、「聴く」態度で。

親は、子どもの話を聞いているつもりでも、それは上から目線で聞いている場合もあります。それで、子どもは親との会話を嫌がるようになります。「聴く」は、相手の立場に立って、相手の気持ちに寄り添って理解しようとして聞く態度です。

3.家庭教育の一番の教科書は、親御さん自身の体験ということ。

青年期、自分はどんな言葉に励まされ、どんな言葉に傷ついたか。思春期に大人に対して批判的だった彼らも、一人前の大人の仲間として接してもらいたいという願望を持つようになっています。リポートを書かせても、学生は親からの励ましの言葉をしっかり覚えています。

親御さんたち、どうか自信を持って、親子対話をお願いします。学報連載コラム「おやごころ このおもい(第5回)」

|

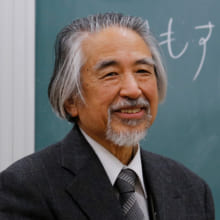

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授 専門:教育社会学・人間発達学 |