※無断転載を禁じます

令和の典拠となった日本最古の歌集『万葉集』は、奈良時代末頃に最終的成立を迎えたと考えられるが、その原本は残っていない。古いものとしては、平安中後期の書写本が確認されるが、それらは本文がすべては揃っていない零本・断簡であり、本文が揃っている完本はくだって鎌倉後期書写の西本願寺本を俟たねばならない。

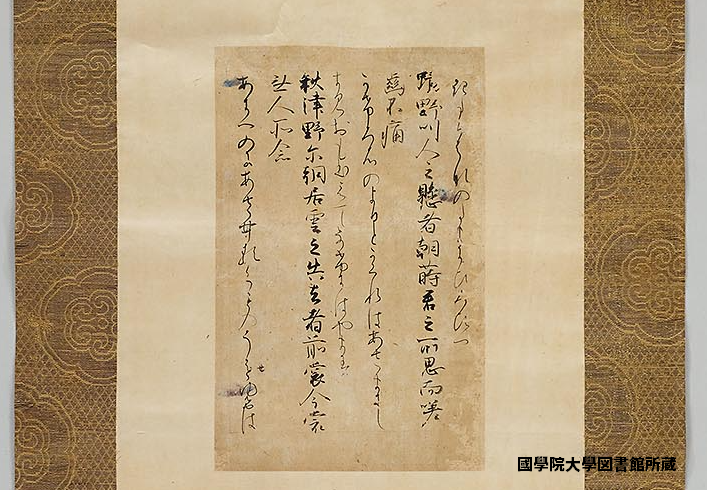

今回紹介するのは平安後期に書写された元暦校本の断簡であり、國學院大學教授であった武田祐吉博士が家蔵していた書である。

漢字で示される万葉仮名の歌本文のあとに、平仮名で訓み下し文(平仮名別提訓)が書かれており、平安期の『万葉集』の訓みを伝える。具体的には巻第七1404番歌下二句の平仮名別提訓から1406番歌上三句の平仮名別提訓までが書写されている。

また、その写された料紙には3つの〈飛雲(とびくも)〉が認められる。〈飛雲〉とは、雲が飛んでいるかのようにあしらわれた紫藍で染めた繊維の塊で、平安期の料紙に特徴的に認められる装飾である。

本断簡は、『万葉集』の訓みとともに平安期の優美な写本のあり方をも今日まで伝えている。学報連載コラム「未来へつなぐ学術資産研究ノート」(第16回)