ルソー、ロールズ、ハーバマス、サンデル。政治・社会理論の先達にして、錚々たる論者たち。しかし彼らの議論においては、構成メンバーが同質的な社会というものがイメージされ、そこには排他性が胚胎していた――。

これが、茢田真司・法学部教授の見解だ。そしてアフターコロナの社会における「共存」も、常にこの同質性と表裏一体の排他性が、問題となってくる。

インタビュー前編の議論を継いだ後編では、さらに現実と理論の双方を行き来しながら、アフターコロナの隘路から抜け出す道を探る。注目すべきは、「差異」や「間」。これらを捉え直すことができれば、Zoomの画面を隔てた誰かの顔、その遠さが、未来の社会へのヒントとなるかもしれない。

新型コロナウイルスへの対策が、国家から各地域のレベルへと移行して、同質的なコミュニティが重視されるほどに、そこから除外される人も出てくる。一方で、これまでの政治・社会理論においても、集団の同質性が前提とされる例が多く見られた――。これがインタビューの前編で考えてきたことでした。

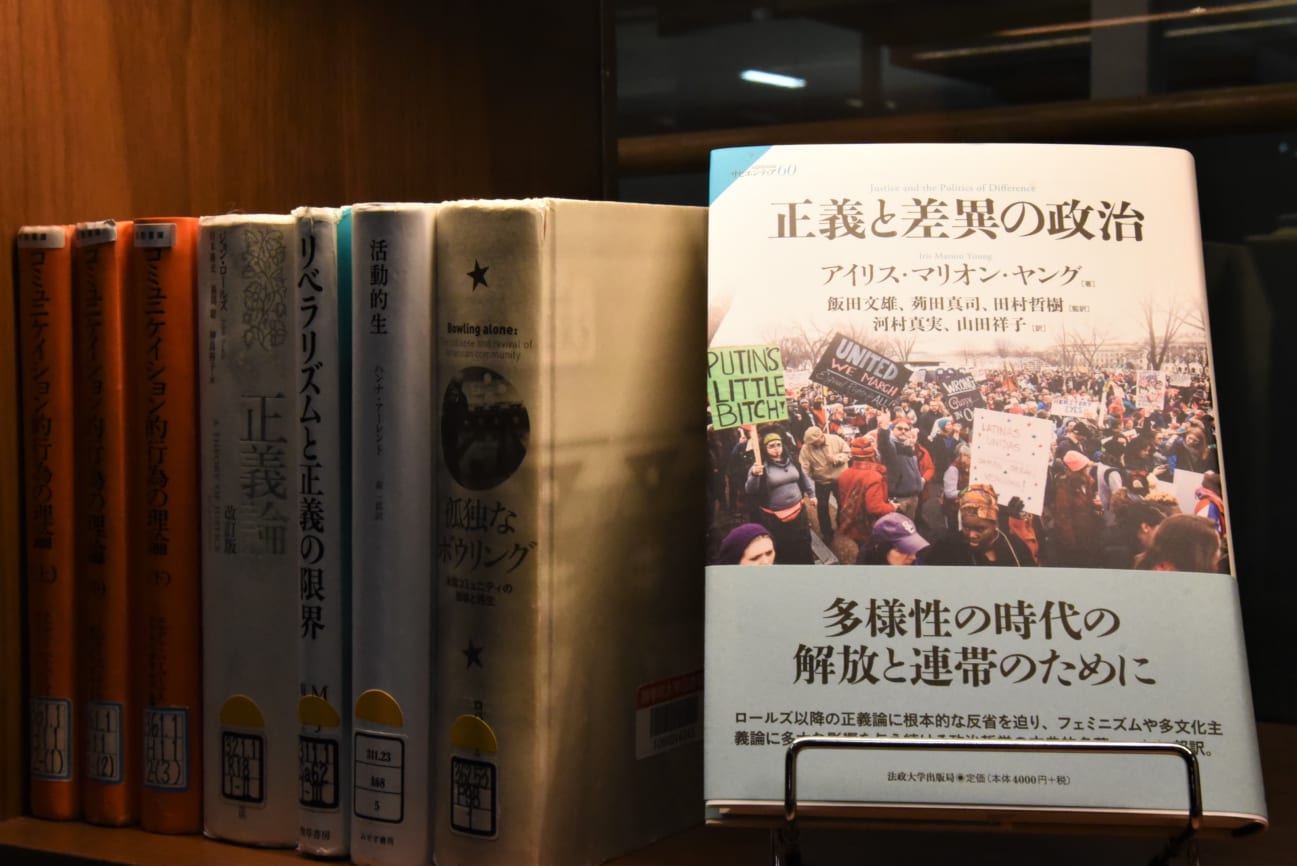

同質性を基調とした政治・社会理論に対して、批判的な論がなかったわけではありません。著名な政治哲学者であるアイリス・マリオン・ヤングは、同質的な集団イメージを理想的な政治体と捉える議論を「コミュニティの理念」と呼び、その排他性を批判しました。

ただ、「コミュニティの理念」の問題点を乗り越えるものとしてヤング自身が想定した「都市生活」の理念は、アフターコロナにおいては必ずしも直接的に参照できません。都市を歩いていて誰かとすれ違う中で、お互いの異なるアイデンティティを確認・保持するといったような「都市生活」は、現在難しい状況にあるからです。

もちろん私たちは、何かひとつの特定のアイデンティティだけを持って暮らしているわけではありません。現代のアイデンティティは「多元化」しており、一人の個人が複数の集団に対して帰属意識を持ち、いくつかのアイデンティティを時と場合に応じてとっかえひっかえしながら生きているのです。

しかし、どんどんコミュニティの範囲が狭まり、異質な要素の出入りが少なくなっていくほどに、そうした多元性を感じる余地は少なくなっていくことでしょう。

ZoomやSNSといったインターネット上でのやりとりも、もちろん異質なものと出会うチャンスをもたらしてくれるとは思います。しかし、情報が個人に対して過剰に最適化されるフィルターバブルの中、ユーザーが積極的にアクションを起こすことがなければ、「都市生活」のように頻発する偶然の出会いは難しいのではないでしょうか。

多元性が抑制されてもなお、排除や差別を横行させずに、かつコミュニティを外から捉える視点を考えていかなくてはなりません。エッセンシャル・ワーカーの方々を始めとして、社会の機能をさまざまに分担し合いながら、「差異」=ズレのある者同士が「共存」することなしには生きることができない――それを私たちは実感しているはずです。

ではその理路は、どのように可能なのでしょうか。

ここで考えてみたいのが、先ほど述べた「差異」という概念です。これまで多くの論者が言及してきたものですが、重要なことは「何か特定の差異だけが差異であり続けるわけではない」ということです。

それこそコロナ禍は良い例です。新型コロナウイルス感染流行以前は、コロナウイルスにかかっている人/かかっていない人という「差異」のみならず、マスクをしている人/していない人でさえも、今ほど決定的な「差異」ではありませんでした。

今まで、「差異」として捉えられていなかったものが、突然深刻な「差異」として考えられるようになる。場合によってはその「差異」によって、ある人々が排除や差別の対象となってしまう。今回のコロナ禍の中で起こっている事態は、そうした「差異」の特質を表した、典型的な事態だと思います。

だとすると、何かの境界線を持って、あるコミュニティを同質的なものだと考える見方自体が、極めて幻想的だということもできます。同質的だとみなされる社会の中においても、あるきっかけを通じて新たな「差異」が生じ、自分を同質的なものとして考えていた人でさえも「差異」において「お前はよそ者だ」と区分けされる可能性が、常にあるわけです。

だからこそ、同質的なものが一緒にいるコミュニティ像だけでなく、違いがある者同士が「共存」できる条件を、常に考えておく必要があるのです。

ヒントはいくつかあるでしょう。ひとつは、インタビュー前編で触れた政治学者ロバート・パットナムの社会関係資本の区別にあります。自分が所属する集団内部における人間関係の豊富さを指す「ボンド型社会関係資本」と並んで、彼が分類したのは、「ブリッジ型社会関係資本」というものでした。

「ブリッジ型社会関係資本」とは、「ボンド型社会関係資本」で結びついているような集団を越えて、異なる集団を橋渡しすることで形成される社会関係資本のことです。

重要なのは、ボンド型社会関係資本を基調とした集団の中では話が通じるのに対して、話が通じない外の集団に対しては翻訳などを通じて橋渡しをしていくということではなく、むしろそこには視点の転換が伴っているということです。。

先ほどお伝えしたように、「差異」は至るところに、数限りなく存在し、またいつでも新しく生まれるものです。ならば、ボンド型の関係性とブリッジ型の関係性も併存していると考えるべきでしょう。だから、その間を行き来することは、視点を変えるだけで可能なのです。例えば、エッセンシャル・ワーカーの問題があります。同質性からは排除される人々は、エッセンシャル・ワーカーである、あるいは、その逆であることもよくあります。そして、視点を変えてみることによって、コミュニティが成り立っているのは、そうした人たちがエッセンシャル・ワークに従事しているおかげであることを認識することができます。例えば金曜日のお昼に医療従事者に拍手を送るという運動が起こったりすのは、こうした視点の転換の表れです。同じ拍手は、ゴミの収集をする人にも、ビルの清掃をする人にも送られるべきだと思います。このように、視点を転換することによって、同質性から排除される人たちと、新たな連帯を構築するきっかけを作ることができます。

もう一点、考えてみたいのは、哲学者ハンナ・アレントの議論です。彼女は、複数の人間の間での行いを「活動」と呼び、公的な世界とは、複数の異なる人間の間で言語と活動を通じてつくりあげられるものだ、と言います。複数であること、間があることが、非常に重要です。

コロナ禍において私たちは、ソーシャル・ディスタンスのことを考えても、あるいはZoomを通じた会話においても、そこには文字通りの空間があったり、あるいは、メディアが介在しています。その結果、通常よりも「私とあなたは別物なのだ」という感覚を強く抱いていると思います。

集団の同質性というものはface to face、直接的に対面した関係性に力点が置かれています。話が通じて、お互いを心理的・身体的にも隔てるものがなく、考えが一致する者同士、という想定があるわけです。

しかし、目の前にいる人との一体感を抱く……そういった世界とはやや異なる日常を、私たちは今、経験しているわけです。そこには、幻想的な同質性を強める方向もあるでしょうが、アレントのいう「間」を介して、複数の人間の間の活動としての新たな「公的な世界」が開始できる可能性もあります。

複数であること、間があることを重要視する彼女は、テーブルの比喩を用いています。政治とは、ひとつのテーブルを間に挟んで、異なる者同士が話し合う、ということなのだというのです――。離れている人間同士が、お互いの違いを認識したうえで何をすべきかを考えるとき、アレントのビジョンは大きな手がかりとなるはずなのです。

現在のように、原則として対面的な関係性がない状況というのは、現実的な政治や社会はもちろん、それらをめぐる政治哲学の議論にも、大きな影響を及ぼすことでしょう。

バラバラに自分の利益を追求するような、経済的・市場主義的な個人主義へと各々が突っ走ってしまう可能性もある。

一方でアレントのような、複数であること、そこに間があることを見つめ、行動する方向性、差異ある人々の新しい連帯性の可能性も開かれていると思います。。

私たちは今、その岐路に立っているのではないでしょうか?

アメリカの政治学者で、2006年に急逝したアイリス・マリオン・ヤングの著作『正義と差異の政治学』(法政大学出版局、2020年9月刊行)は、茢田教授が他の専門家とともに監訳。