自分以外の誰かとの「共存」を望んだり、議論したりすることが、実は排他的な側面を帯びてしまう場合がある――と言われたら、意外に思うだろうか。しかし、アフターコロナの社会においても、あるいは社会を捉えようとしてきた理論の歴史においても、それは往々にして起こりうることなのだと、茢田真司・法学部教授は語る。

人々が支え合うコミュニティが、誰かを退けるかもしれない。ならば、コロナ禍を生きる私たちにとっての突破口は、一体どこにあるのだろうか。前後編にわたるインタビューを通じて、共存をめぐる難題について考えていく。

新型コロナウイルスへの感染が流行する中、日本では、感染に対する対応のレベルが、国から地域へとどんどん下りていく、という事態が見受けられました。

当初は緊急事態宣言を出して、国が一律に対策をとっていこうとしていました。「新型インフルエンザ等対策特別措置法」自体が、そうしたトップダウンの構造をしています。しかし実際には地域ごとの状況の違いにうまく対処できず、都道府県、さらには各市町村と、地域のレベルで対策をとらねばならなくなっていきました。

こうした動向は日本だけの現象ではなく、海外でも同様です。たとえばアメリカではドナルド・トランプ大統領の言動ばかりが目立つようですが、実際に対策にあたっているのは各州、あるいはニューヨークやサンフランシスコといった市の首長などであるわけです。小さなコミュニティへと、対策のレベルが落とし込まれていく。これがコロナ禍において、世界的に見られた動きでした。

ここで思い出したいのが、共存を語るときに論じられることの多い、「社会関係資本」という概念です。政治学者ロバート・パットナムは、「ボンド型社会関係資本」と「ブリッジ型社会関係資本」という区分けをしています

「ボンド型社会関係資本」とは、自分が所属する集団内部における人間関係の豊富さのことを指します。コロナ対策が小さなコミュニティに委ねられるようになると、行政による対策以外にも、地域のよく見知った人たちの間で助け合いの体制が生まれていったりするのですが、そうしたことを可能にする関係性の豊かさをこの言葉は表しています。

これは一見、とてもポジティブな関係性に見えます。しかし一方で、ボンド型社会関係資本は、集団内部の同質性を強調し、「われわれ」意識を強化する側面を持ちます。その結果、そのコミュニティの中で見慣れない人やよそ者に対しては距離感が持たれるようになります。コロナ禍においては、「ひょっとしたらコロナに感染しているかもしれない」と、排除さえされるようになっていきます。

こうした現象は、コロナ禍の世界のあちこちで見ることができます。新型コロナウイルス感染の流行以降アジア人への差別が頻繁に起こるようになったことは、こうした事態のひとつの表れだと思います。また、これまでもさまざまな形で差別を受けてきた人々、たとえばユダヤ系やアラブ系といった人々への差別も、コロナ禍において目立つようになってきています。コロナ禍の中で”Black Lives Matter”運動が盛り上がるのも、そうしたコミュニティの同質性への意識の高まりとも無関係ではないと思います。

こうした排除や差別が、新型コロナウイルスへの対策の主体が小さなコミュニティへと任されていくのとパラレルになって広がっているという問題は、もっと注目されてもよいと思います。

日本も決して例外ではありません。自粛生活の中で「県外ナンバー狩り」が社会問題として報道されたことは、記憶に新しいでしょう。観光客が減少しているので目立ちませんが、たとえ明確な差別でなくても、地域の外国人などに対して距離をとるようなことも、各地で起こっていることだろうと想像されます。

こうした事態においてイメージされる集団は、「われわれ」という言葉で表すことができるような、非常に同質的なものです。

実は、社会理論や政治理論の側においても、―集団は、多くの場合同質的なものとして想定されてきました。

たとえば、近代的な社会契約論の代表的論者のひとり、ジャン=ジャック・ルソーは、人民主権の根幹として、「一般意志」と呼ばれるものを基礎づけます。これは各人の個別具体的な利害関心である「特殊意志」を超越した集団全体の意志であり、ひとりひとりの考えを合計したものではありません。

ここでイメージされているのは、自分と他人の区別がつかず、いわばすべての人が一体に融け合ってひとつの意志となっているような集団です。つまりルソーによる、近代国家の非常に重要なモチーフのひとつが、同質的な集団という問題と不可分であるわけなのです。

現代の政治・社会理論でも同様です。たとえば現代の政治哲学を代表する論者、ジョン・ロールズの『正義論』においては、「マキシミン原理」が前提とされています。これは、あるコミュニティに属する人々が原初状態において、社会制度の原理をさまざまに選択するにあたり、“最も利得の低い状態における利益を最大にすることを、最も合理的であると判断する”原理のことです。しかし、みんなが原初状態で「マキシミン原理」に基づいて思考するわけですから、コミュニティは同じような発想をする人々からなる同質的なものとしてイメージされていることになります。

一方、ユルゲン・ハーバマスには「討議的合理性」という概念がありますが、これは、他者の立場に立ったときに受け入れ可能な主張に基づいて討議を行うという議論ですが、そこでも相互に了解可能な理性を持つ者だけが討議にかかわることができるという点で、討議の参加者の同質性が前提されています。

他にも、ナショナリズムやあるいはマイケル・サンデルのようなコミュニタリズム(共同体主義)の場合には、コミュニティの構成員の感情的な同質性が前提となっています。

まとめれば、「共存」の社会的条件を考えるとき、同質的なコミュニティがイメージされてきた、ということなのですね。そして、同質性は異質性と対になっているわけですから、常にそこからは異質なものとして排除される存在が出てくるわけです。「共存」を考えているにもかかわらず、その同質性には排他性がついてまわる――。コロナ禍が明らかにしているのは、私たちの社会理解の基礎にあるこうした同質性の問題の存在ではないかと思います。

この同質性を前提とした社会理論に対して、批判を加える議論も、これまでなされてきました。インタビュー後編では、こうした議論を論じながら、アフターコロナにおける社会を考えていきたいと思います。

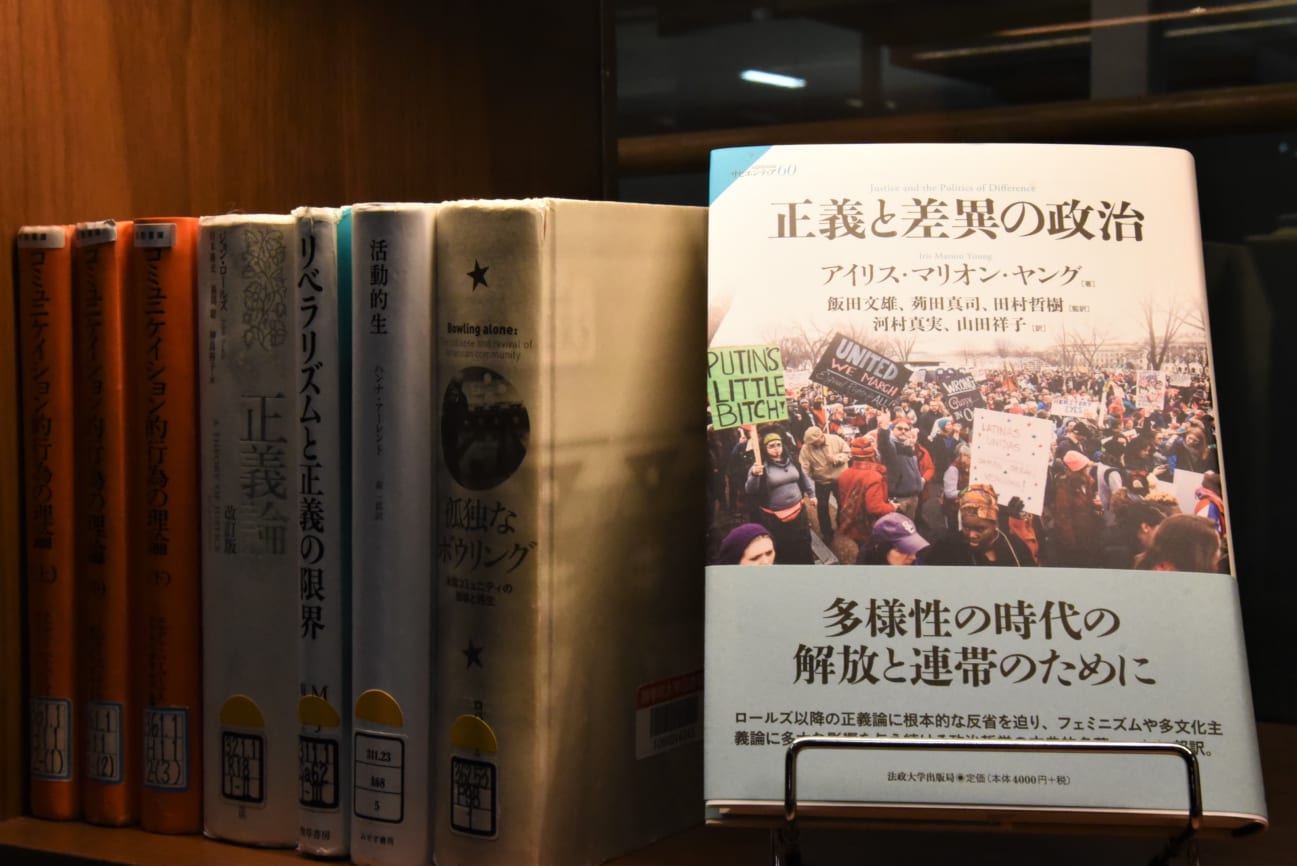

アメリカの政治学者で、2006年に急逝したアイリス・マリオン・ヤングの著作『正義と差異の政治学』(法政大学出版局、2020年9月刊行)は、茢田教授が他の専門家とともに監訳。