日本中世の法体系というと、現在とは切り離された、遠い過去のことのように思うだろう。しかし、古代から近代まで、日本の法文化は断絶していないと、長又高夫・法学部法律学科教授は平明に語りかける。

インタビュー前編では、自身の研究の端緒から徐々に話は広がっていった。日本では、過去の法のみならず、外国の法との関係性を、人々がよく学び、よく考え、次代の法へと活かしていったことがわかった。後編では、定めた法を実際どのように「運用」していったのかというトピックから、日本の法文化全体を見渡していく。その議論は、細密かつスリリングだ。

前編では、海外の法を継受する手法が、日本の古代から近代を通じて共通していることを見てきました。

これらは立法過程のことであったわけですが、一方で立法された法をどう運用していったのかという点に関しても、日本の歴史を振り返ると非常に面白い特徴を見出だすことができます。

というのも、律令法は元来古代のものではありますが、実は明治に至るまで、国家公法として機能しているのです。

どういうことかといいますと、かつて律令法を体系的に継受して以降、律令法を基本法としながら、他方で特別法 ―― 律令を補完・修正する法、格式法と呼ばれます―― を次々に立法し、変化し続ける社会に対応させていった、ということなのです。つまり、時代のニーズにあわせて立法的法解釈を行っていったのです。これが日本の法文化の大きな特徴のひとつであり、明治まで律令法が生き続けた理由になります。

たとえば、明治当初に制定された刑法典も、律令法系の中でつくられています。明治3年の「新律綱領」や、明治6年の「改定律例」は、近代化をめざしながらも、律令法の枠組みで対応しているわけですね。明治政府はその後、西欧法を継受していきますが、精緻な中国法を継受し運用してきたノウハウが、実は西欧法を継受する際にも役立っているのです。

こうして日本の法文化の特徴を見ていきますと、前編でお話しした公家法に対する評価も変わってくるのではないでしょうか。格式法の時代となり、立法的解釈によって法が運用されていく平安時代の法文化のありかたを、公家法曹の法書から私が探っていった理由もご理解いただけると思います。

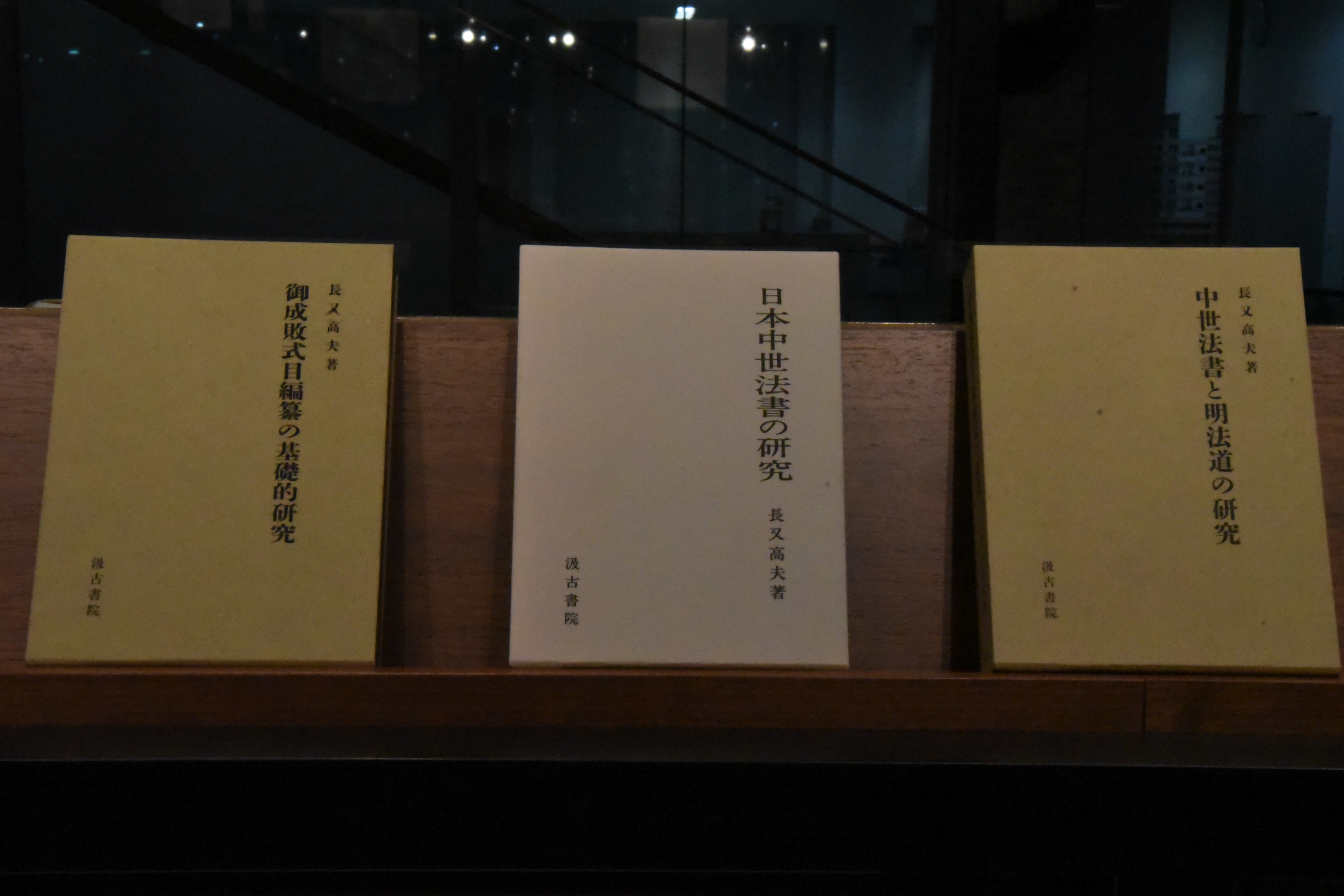

武家法もまた、この公家法を母体にしています。一般的に武家法と公家法とは相容れないものというイメージがあるかもしれませんが、多少の法理の違いこそあれ、どちらも律令法を源としており、そこには間違いなく関係性があります。武家法を公家法、さらには律令法との関係から見ていくという、これまで手薄だった領域をコツコツと研究した成果が、『御成敗式目編纂の基礎的研究』(汲古書院、平成25(2017)年)という著作につながりました。

中世という時代は、日本の固有法が芽生えた時代だとはよくいわれるのですが、いきなりポンと中世法が生まれたわけではありません。公家達と同じ社会に生きている武家の人達も、公家法や本所法の影響を受けながら、武家法を立法していったのです。この点をきちんと押さえなければ、日本の法文化の流れはつかめないのでは、と私は考えています。

現在の研究は、武家法の構造をさらに解明しようとしています。主に、御成敗式目と追加法との関係ですね。私のみた所、両者の関係は、基本法と特別法の関係、つまり律令法と同様のシステムで運用されているように思われるのです。もう少し丁寧に説明しますと、基本法をそのままにしながら、特別法による時限立法を行ってきた、ということですね。律令法のシステム ―― 基本法と特別法による運用システム ―― が、まるで入れ子構造のように、武家法の内部でも踏襲されていたのではないか、と見ています。これらを具体的に丁寧に論証する必要がありますが。

今後はさらに、前近代社会における処方の関係を究明していければとも考えています。

たとえば御成敗式目も当初は、これは幕府の「式」(格・式の式です)なのだと、立法者である北条泰時は公家側に語っています。しかし、公家からは、日本の法は天皇の「勅」に基づかねばならないのだから、武家が勝手に作った法を「式」を名乗るとは何事だと非難され、慌てて「式目」と法典名を変えるのですね。こうした微妙な関係があるわけです。他方、後世、江戸開幕期に制定された武家諸法度は、形式的には御成敗式目の特別法として出されています。

このあたりの諸関係をきちんと分析してゆけば、日本の法文化全体の特徴がもっと深くわかってくるのではないでしょうか。

これまで中世史家は、中世法は近代以降の法とはまったく異質のものであり、私たちがイメージする法とはほど遠いものだと評価してきました。しかし、ここまでお読みいただいた皆さんには、古代以来の日本の法にも、合理的な一面があることがおわかりになったと思います。

たとえば、北条泰時は、武家の基本法典である御成敗式目を編纂するにあたって、「明法道目安」―― 端的にいえば公家法の法書 ―― を毎朝読み、律令法学を学んだ、と『吾妻鏡』には記されています。御成敗式目全体からはあまり感じられないことなのですが、史料を丹念に読んでいくと、泰時がとても熱心に明法道を勉強し、一条一条を立法していったことがわかってくるのです。

私自身、史料をひとつひとつ丁寧に読み込むことで地道に研究を進めていますが、それを積み重ねていけば、いずれは、日本の法文化の形が見えてくるのではないかと期待しています。

法には「今ある社会を維持し、固定していく役割」がありますが、法には、もうひとつ「社会の変化に適応しながら、それを促す役割」もあるのです。私はとくに後者の点に着目しながら、立法の歴史と法曹の果たした役割を考えていきたいと思っています。

最後に宣伝になりますが、令和2(2020)年2月に『中世法書と明法道の研究』(汲古書院)を上梓しましたので、私の研究に興味をもたれた方はぜひ御覧ください(前編はこちら)。

近著『中世法書と明法道の研究』と関連著作

長又 高夫

研究分野

日本法制史(法典編纂史・法思想史)

論文

「御成敗式目」の評価をめぐってー佐藤雄基氏『御成敗式目』(中公新書)に寄せてー(2024/07/10)

「御成敗式目」増補編纂説再考(2023/09/10)