たとえば、友人の試着に付き合っているときに、似合うかどうか聞かれた時、もしかしたらあなたはこう答えるかもしれない。「いいじゃん」――これは、既に多くの場面で聞かれ、話されるようになっている身近な表現だ。しかしそれは「方言」の一種、「首都圏方言」なのではないかと、久野マリ子・名誉教授はいう。

たとえば、友人の試着に付き合っているときに、似合うかどうか聞かれた時、もしかしたらあなたはこう答えるかもしれない。「いいじゃん」――これは、既に多くの場面で聞かれ、話されるようになっている身近な表現だ。しかしそれは「方言」の一種、「首都圏方言」なのではないかと、久野マリ子・名誉教授はいう。全国各地で話されている方言に魅せられるうち、東京にも方言がある、東京方言の実態を知りたい、方言研究の“盲点”として浮かび上がってきた、東京の言葉、そして首都圏の言葉――。インタビュー後編では、まるで当然のようにして話されている「首都圏方言」、その中に潜んでいる驚くほどの多様性が明らかになっていく。

そもそも江戸の町は、現在の東京とは異なり、とても小さなエリアでした。それが現在の東京都に至るまで拡大し続けてきました。その東京には全国から人々がやって来ていたわけですが、やがて東京が拡張するにしたがって、東京周辺――首都圏にも住むようになり、東京へ通勤・通学する人が増える。そのような中で、東京に生まれ育っていない人でも、その土地の伝統方言を継承しないで「自分は東京の言葉を喋っている」、と意識するようになっていったわけですね。

先ほど「大根(ダイコン)」を「デーコン・デーコ」と発音する、江戸語を継承する「東京方言」の「古層」についてお話しましたが、一方で若者達は新たな言葉を生み出していきます。学校の国語の教科書で習う標準語だけでは、自分たちの気持ちや考えがうまく表現できない。そのときに、若者は自分たちの生活語としての言葉を新しくつくっていくわけですね。

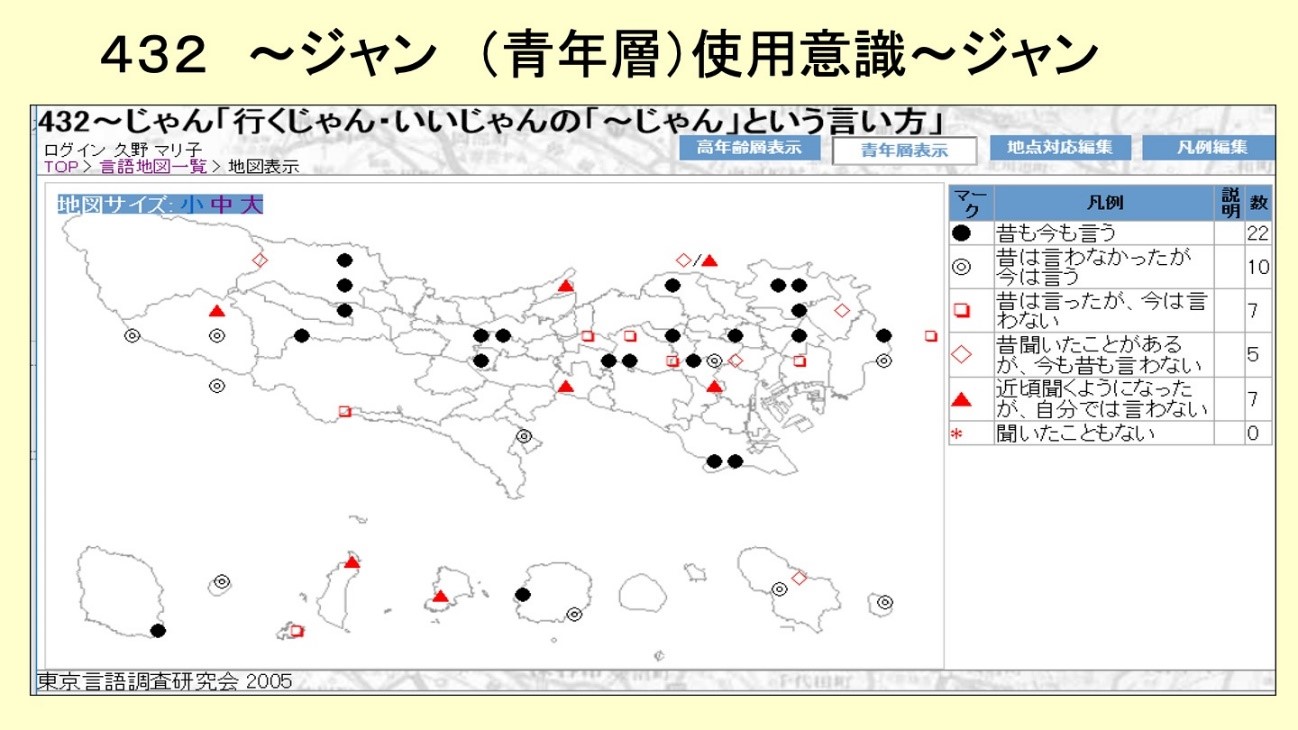

面白いのは、若い人達はこうした、教科書的な共通語でもなく、かといって古い東京方言でもない新しい言葉を、自ら共通語だと認識しているということなんです。そしてその使用は首都圏に広まり、メディアなどを通じて、さらに全国的に拡散・普及していくわけですね。この新しい言葉を「首都圏方言」とでもいうべきもので、私が現在研究しているのは、こうした「首都圏方言の古層の記述とその全国若年層への広がりに関する研究」です。

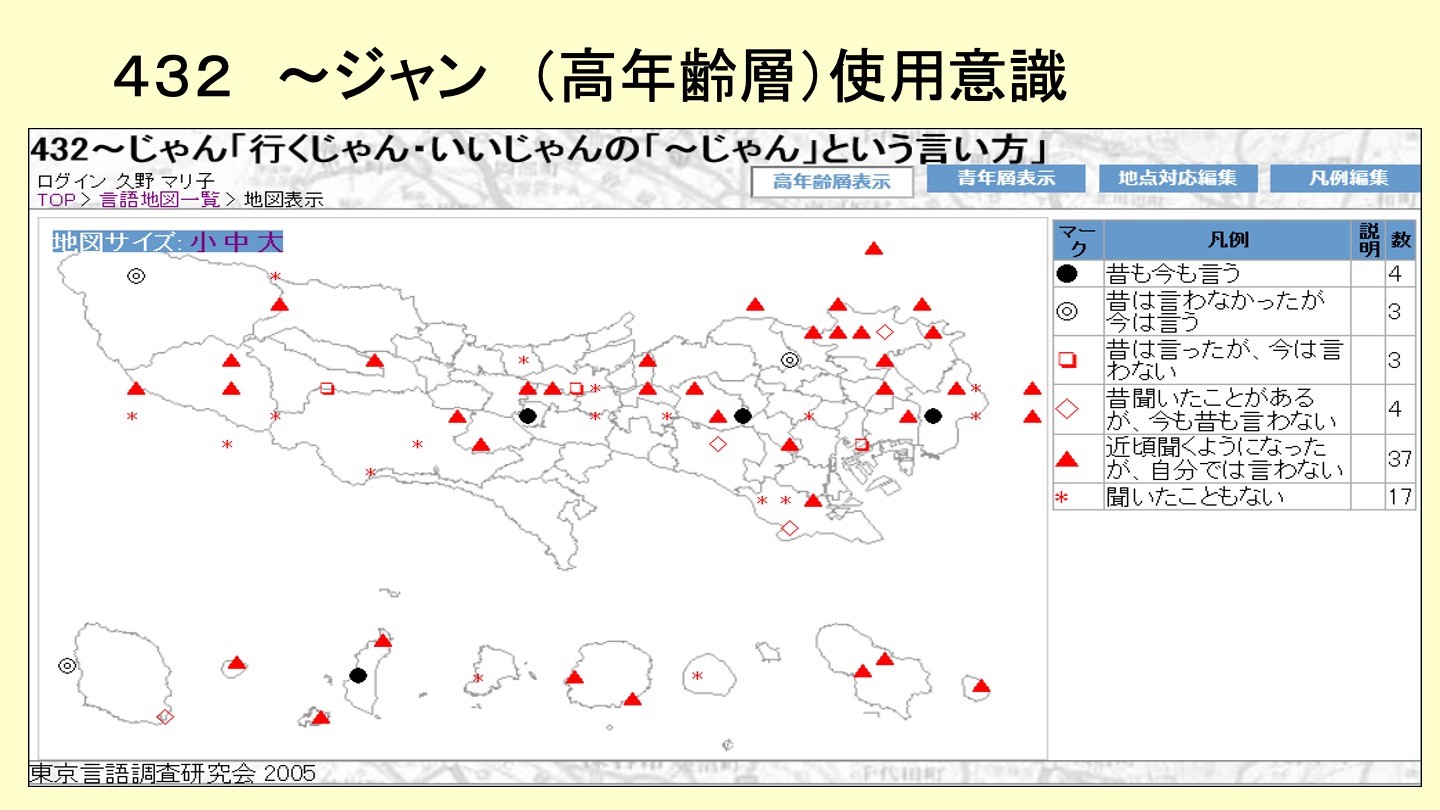

つまり、江戸語を継承する東京生まれ東京育ちである高年層の言葉の研究を行いながら、一方で、さらにもっと若い世代、若年層での「首都圏方言」の実態とそれがどう広がっているのか調査する――「首都圏方言」の共時態と日本全国への広がりの両方を並行して研究しているんですね。

全国の若年層ということに関しては、調査対象となる話者の数と地域が、膨大な範囲になりますので、調査に赴くという臨地調査ではとても追いつきません。それを補うために高校生を対象にアンケート調査という方法をとっています。

「全員・原因・店員」といった言葉を「ぜーいん・げーいん」などと発音する現象が全国的にどれくらい広がっているのか、いくつかの高校の協力を得て実際に高校生にアンケート調査を行いました。高校生は漢字に仮名をふるなら現代仮名遣いの規則通り「ぜんいん・げんいん」とふるわけですが、現実の生活の中では「ぜーいん・げーいん」と発音していると自覚していることが明らかになりました。

くつろいだ場で話される内々の共通語としての「首都圏方言」――言葉の多様性というものが、鮮やかに見出される事例だろうと思います。

言語学・日本語学では、言語と多様性というものは、切っても切り離せない関係にあります。ユネスコは、日本の言語・方言のうち、アイヌ語、八重山語(八重山方言)、与那国語(与那国方言)、八丈語(八丈方言),奄美語(奄美方言),国頭語(国頭方言),沖縄語(沖縄方言),宮古語(宮古方言)を、消滅の危機にある言語だとしていますが、このインタビュー前編でお話ししたように、生活のためにその社会で話される方言は、その方言で生きていくためにその社会に独特な世界を表現していると思います。想像してもみてください。共通語にも外国語にもマスコミにも影響されない独自の言語で自分の住む世界を描けるという言語生活は、まるで言語の始まりを体験するようで夢を感じます。

このような独自の言語の世界というのは「首都圏方言」であっても同様だと思うのです。高年層でも若年層でも、そこで話される言葉を精密に観察して丹念に追って分析してみれば、そこには驚くほど多様な世界がある。それはきっと、多様性に満ちた社会という、今日的・現代的なテーマにつながっていくはずだろうと思っています(前編はこちら)。

日本語学、方言学、音声学

論文

高校生の「全員」「原因」「店員と定員」の発音と意識(2018/11/15)

首都のことば-新東京都言語地図から-(2018/08/10)

著書

日本のことばシリーズ33 岡山県のことば(2018/10/10)

新 東京都言語地図 音韻-平成初めの東京のことば-(2018/03/01)