近くて遠い? 遠くて近い? そんな親の気持ちや大学生の子どもの気持ちを考えます。

「学歴」は「学校歴」?

入学おめでとうございます。

我が国では嘗ては、どの偏差値の大学に入学したかで、その後の人生が決まるとされる「入り口評価」の側面も少なくありませんでした。「学歴」は「学校歴」でした。

しかし、今日では「学歴」は、本来の「学習歴」になりました。つまり、どこに入り、所属したかではなく、何を、いかに学んだかで評価される社会になりました。

実際、日本の「学歴社会」に比して、「資格社会」と総称されるアメリカの大学では一般に、卒業式は盛大に行われますが(大学によっては2日間かけて)、入学式はありません。オリエンテーション(説明会)のみです。入学すること自体には、それほどの意味が無いからです。

「学び」の変容

筆者が一時在籍したインディアナ大学(アメリカのトップテンの大学の一つ。アメリカで唯一の日米教育研究センターを設置)でも、教員は毎年公表される学部別大学ランキングに一喜一憂していました。

もちろん、そのランキングの指標で問われるのは教育成果です。教授陣やカリキュラムの充実度、教育環境の整備度、卒業生の資格取得状況や就職(出口)状況などです。

実際、我が国でも学生の「学び」に対する意識も、筆者の大学時代とは変わりました。当時は、資質能力の開発に必要と思う授業よりも、単位が取得しやすい楽勝科目、米国で言う「ミッキーマウス・サブジェクト」を可能な限り集めたものです。

何よりも高度情報化社会=脱工業化社会(D・ベル)と呼ばれる今日の社会では、嘗ての「同じこと(同一課題)を」「同じやり方で」「みんな一緒(同時)に」という「学び」の手法(*)は通用しなくなりました。

*筆者は「教育のエートス」(近代化に果たした我が国の教育界の行動原理)と呼称。

「学習」から「学修」へ

高校までの「学び」は、ある意味、こうした手法に熟達した生徒が優等生だったかもしれません。百点満点への到達度を問う学びとも言えます。

もちろん、食材が豊富であることは、美味しい料理づくりには欠かせません。それは、「学び」における「知識」も同様です。知識が豊富なことは良いことです。問題なのは、知識の在り方です。

美味しい料理づくりのために引き出された食材なのかということです。

「知識」がクイズ的な知識に止まらず、主体的思考を形成する材料として機能する知識になっているかが問われます。

総括すれば、高校までの学びは「学習」でしたが、大学では「学修」となるのです。

学生諸君には、教師や友達との交流を通して、「学習」から「学修」への転換を大いに楽しんでもらいたいと願います。大学は「小さく打てば小さく返る、大きく打てば大きく返る」(*)ところです。

*西郷隆盛の人物像、すなわち彼のふところの広さを評した言葉

「修理固成」の学び

また、親御さんには、『古事記』の「国生み」における、「(自ら)なる」育ちを標榜する「修理固成(つくろひかためなせ)」を教育の素地とする國學院大学で学ぶ彼らの育ちを見届けていただきたいと願います。

明治天皇御製で締めくくります。

「いかならむ 時にあふとも 人はみな まことの道を ふめと教へよ」

|

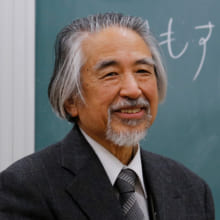

新富 康央(しんとみ やすひさ) 國學院大學名誉教授/法人参与・法人特別参事 |

学報掲載コラム「おやごころ このおもい」第16回