前編では、コミュニケーションがとれない日本の神=自然に対して、人々が長らくとってきた対応について見てきました。災害を鎮めてもらうよう、占いによって怒りの原因を特定し、祭祀を行って怒りをおさめてもらう。現代的な知識や技術をもたない人々にとって、祭祀という営みは真剣そのものだったのです。

さて、ここで祭祀を行う主体が問題になってきます。地域の小さな共同体か、国家という大きな共同体か、ということですね。

たとえば村落で行われるものや、自分たちの血縁関係者のために行われる祭祀は、限られた人々のために行われるものです。一方で、後から成立した律令国家が行っていた祭祀は、まさに国家のための祭祀として、小さな共同体をまたいで包括的に制度化されていきました。

おおもとの発想は同じです。神に対して祭りを行い、災害を起こさないようにして、自分たちの共同体を守る。いずれも行政による災害対策であるわけで、その根底にある思想は同じなのですが、規模が違うものが混在していたわけです。

そうした状況において律令国家としては、国を編成していく上で、各地の小さな共同体にも、国家のための祭祀を協力して行ってもらいたかったのです。

ここで律令国家の原則を確認しておきたいのですが、律令とは法でありますから、つまり律令国家とは法治国家です。国家祭祀を執り行うには法律が必要であり、運用する役所や役人が必要であり、そうした全体のシステムが要請されてくる。

私の研究のひとつは、まさにこの部分なのです。国家が如何にシステムをうまく運用し、遺漏なく祭祀を行おうとしていたのか。その取り組みを史料からつぶさに検証していっているんですね。

この国家によるシステム運用――地域の共同体が所有する神社でどのようにして国家祭祀を行うのか、ということにかんしては、多くの困難を伴っていたことが、史料からまざまざと伝わってきます。

そもそも近現代のように、国家という考え方が、各地域の人々にきちんと理解されているわけではない。国家のために祭祀を行うと言われても、国家がイメージとして意識されていないのですから、ピンとこないわけですね。地元の共同体のために祭祀は行われているわけですが、国家のための祭祀には協力してくれない。

そういうレベルでしたから、史料からはなかなか国家祭祀が行われずに苦労している様子がわかるのです。国家が目指し、掲げている理想に対して、現場の人々が行動してくれない。だったら、どうしたらいいのだろう、法律はあるけれどもどう運用したらいいのだろうか――律令国家において行われたそうした制度的な工夫や変化、端的にいえば国家の試行錯誤を、私は研究しているわけなのです。

これは実は、日本における神のあり方という大きなテーマにもつながってきます。

たとえば神社というものは神を閉じ込めて管理する施設である、というような見解もありますし、同様に神を支配することがそのまま地域を支配することである、という見方も存在します。

しかし、律令期の神事システムを見れば、神を管理し、支配するというような状態でないことがわかります。占いによって出た結果に唯々諾々と従いながら、なんとか神の怒りを鎮めようとする。その祭祀も国家レベルで行おうとしても、現場にはなかなか理解されず従ってもらえない。

神も地域もそんなにきちんとは支配できておらず、むしろ振り回されているような状況が見て取れるわけですね。このように見方そのものを変えながら、律令期におけるさまざまな命令や対策、右往左往する取り組みを、史料をもとに研究しているのです。

その上で思うのは、当時の人々の取り組みを「迷信的」と切り捨てることはできない、ということです。

今のように知識や技術があるわけでもなく、災害が起きて食べるものがなくなったら他の国から買う、というようなこともできない――そんな時代にあって、神に対して祭祀を執り行うという営みには、自然災害を何とかしたい、という当時の人々の真摯な思いが感じられます。それは決して「迷信的」ではなく、現代の私たちにも、リアリティをもって訴えかけてくるものがあるはずです。

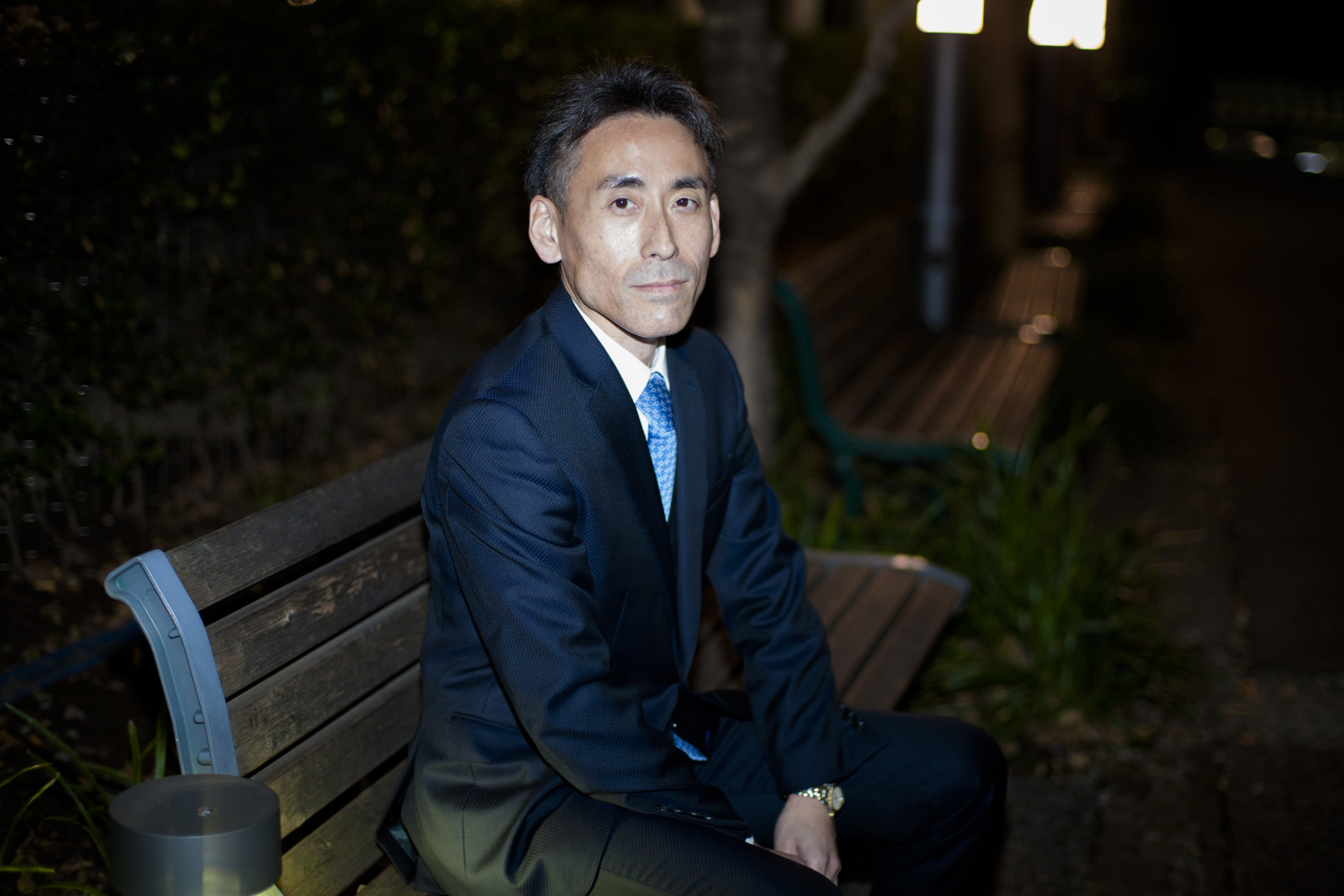

小林 宣彦

研究分野

神道史

論文

日本古代における死霊の特徴についてー神霊と陵霊との比較検討からー(2024/09/15)

日本古代における死者の霊と祟り・災害に関する考察ー貞観御霊会に至る背景を中心にー(2022/12/15)