【学びのサポート】谷中しょうがの認知度を高める方策を提案

2025年5月20日更新

演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと重層的に学べるのが大きな特徴

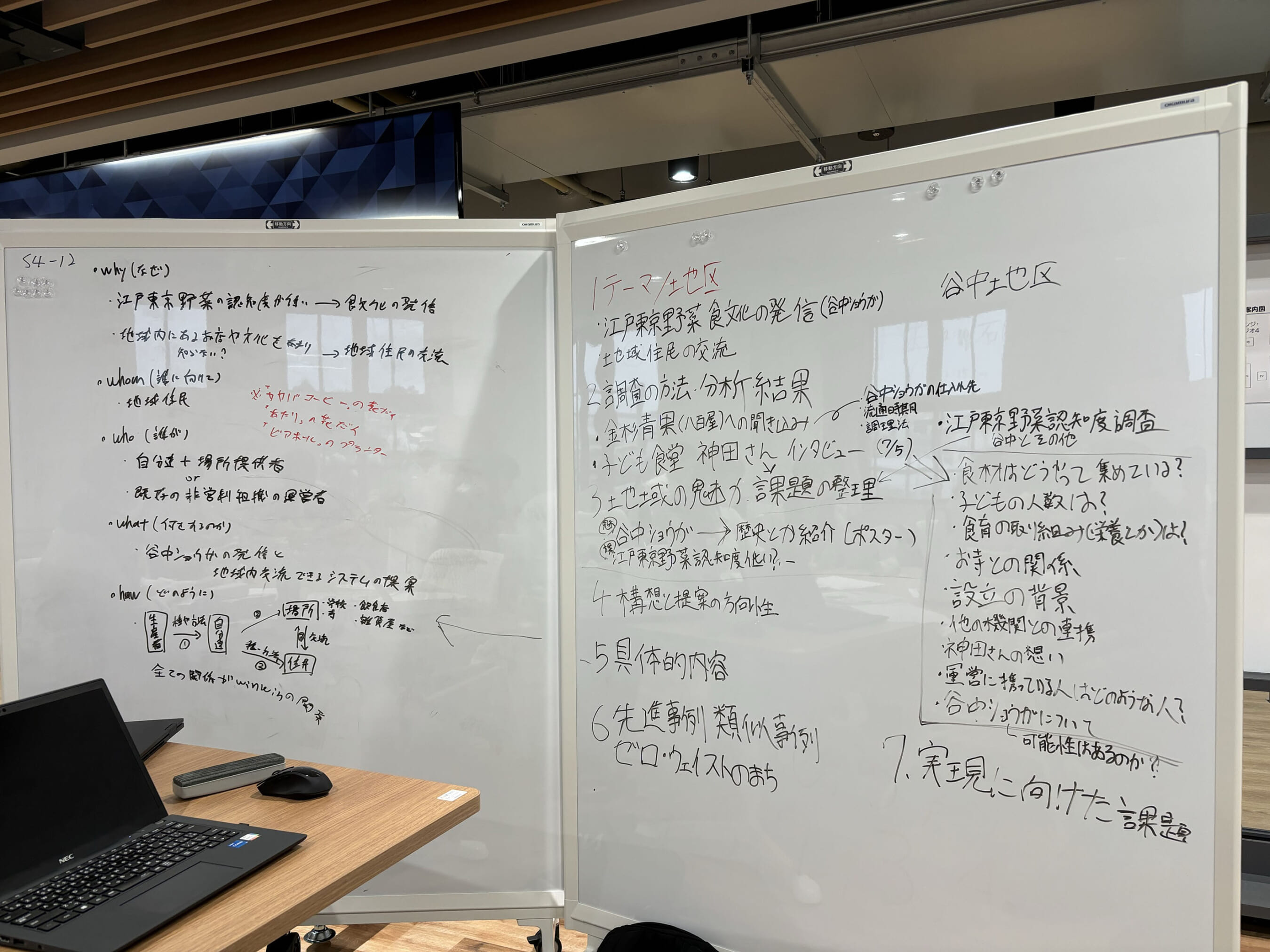

必修授業の一つに観光まちづくり演習があります。2年前期に演習Ⅰ、後期にⅡ、3年前期にⅢを履修します。Ⅰでは地域の資源や特性などを客観的に把握するための調査手法や情報の整理法をメインに学びます。自分で対象地域を選定し、調べたことをまとめたポスターを制作します。ⅡではⅠでの学びを活用して地域の魅力や課題などを把握・分析するグループワークを行い、ポスター制作やスライドにまとめます。僕の場合、ⅠもⅡも対象地域は自分の出身地である鎌倉でした。Ⅲでは、地域の課題の把握・分析にとどまらず、解決につながる提案も行います。対象地域には横浜、神田、湯河原、相模原、谷中があり、僕たちのグループはその中から谷中を選びました。

このように観光まちづくり演習は重層的に学べるのが大きな特徴です。Ⅰで全体的な基礎を学んでいるので、Ⅱからグループワークになっても皆がバラバラな考えにならずに同じ方向で意見を言い合いながらワークを進めることができます。これも観光まちづくり演習の特徴だと思います。

調査データをグループワークで整理

なんと、谷中住民の8割が「知らない」と回答

演習Ⅲで、僕たちは谷中についていろいろ調べていく中で「谷中ショウガ」の存在を知りました。調べていくと、かつて谷中で栽培されていたけれど現在は埼玉県や千葉県などで栽培されている、かつて盆ショウガとも呼ばれ、夏の盛りの食欲増進のために江戸っ子の食卓に上がっていた、一般的なショウガほど辛みが強くなく、生でかじることができる──などがわかりました。谷中ショウガをもっと多くの人に認知してもらえば、谷中の魅力をさらに高められると考え、そのための方策を提案することにしました。

まず、谷中の住民とそれ以外の地域に住んでいる人に谷中ショウガの認知度についてアンケートを実施しました。谷中以外の人が「知らない」と回答した人の割合は約9割にのぼりました。一方、谷中の住民も僕たちの予想に反して約8割が知りませんでした。

認知度を高める方策のヒントはないかと全国の類似事例を探したところ、徳島県上勝町で行われている「ゼロ・ウェイストのまち」という取り組みを見つけました。ゴミ削減を目指して家庭から出る生ごみをたい肥にし、子どもたちが地域住民と一緒にそのたい肥を利用して畑で野菜を栽培し、収穫した野菜を町内に配布するというものです。その事例を谷中ショウガに活用することを考えました。

グループ内で議論した結果、谷中の住民が谷中ショウガを栽培し、収穫した物を学校や飲食店などで使ってもらうという案にしました。これなら谷中ショウガの発信のみならず、地域交流も行うこともできます。

演習では、グループごとにポスターを制作し、皆の前でスライドを見せながら発表します。僕たちのグループは議論が沸騰して制作に取り掛かる時間が遅くなってしまい、発表日の直前まで皆で集まって作業をしました。大変でしたが、無事に発表し終わったときはとても嬉しかったです。3年時の専門ゼミでは、谷中でNPO活動をされている椎原晶子先生のゼミを選びました。観光まちづくり演習での学びを活かせると思ったからです。

ところで、谷中ショウガを自分でも育て収獲し、みそ汁に入れてみました。風味豊かで辛みがなく美味しかったです。

谷中しょうが

このページに対するお問い合せ先: 観光まちづくり学部

RECOMMENDS

-

{{settings.title}}

{{settings.lead.title}}

{{{settings.lead.letter}}}

{{pages.title}}

{{articles.title}}

Language

SEARCH

{{section.title}}

-

{{item.tagline}}