【充実のゼミと講義】観光まちづくり演習

2025年4月23日更新

仲間と力を合わせて作り上げる過程が楽しい

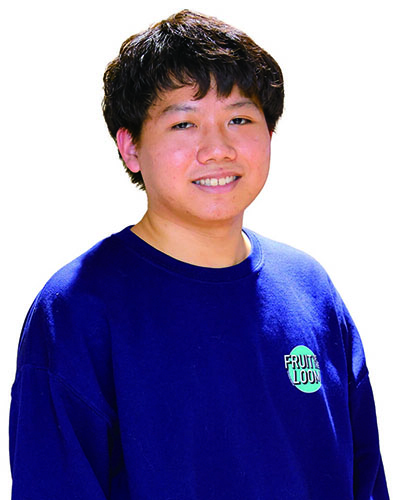

観光まちづくり学部2年(2023年取材時) 小林 剛さん

鎌倉生まれでない鎌倉パスタの名前の“なぜ”

観光まちづくり演習Ⅰ・Ⅱのうち後期のⅡではグループに分かれての鎌倉でのフィールドワークになります。

フィールドワークの最初の作業は、何について調べるかを決めることです。皆で話し合っていたとき、メンバーの一人が「鎌倉パスタというお店は鎌倉生まれではないのに、なぜ鎌倉という名前を付けてるんだろうね」と発言しました。みんなも「なぜだろう」と疑問に思い始め、インターネットで調べてみました。まず、鎌倉パスタ以外にも同じような例があることがわかりました。しかし、鎌倉パスタが名前に鎌倉を付けた理由はわからないままでした。鎌倉パスタに直接メールで問い合わせたところ、「鎌倉がもつ和のイメージがお店のコンセプトとマッチするので鎌倉パスタとしました」との返答が送られてきました。

この返答を基に、鎌倉には和のイメージがあるというのを前提にして、鎌倉を実際に歩いて「鎌倉」と書かれたお店の看板を探すことにしました。そのときに、「『鎌倉』と漢字で表記されていたら和のイメージがあるけれど、『KAMAKURA』とローマ字書きだと和ではなくなるのではないか」という意見が出ました。この違いにも着目してグループが二手に分かれて、鎌倉の小町通りと長谷周辺をそれぞれ歩き、「鎌倉」や「KAMAKURA」表記の看板を見つけては写真に撮っていきました。それに加えて、この2つの地域の様子も観察しました。

後で、皆で写真を持ち寄り、感想を述べ合いました。その結果、小町通りではほとんどが漢字表記だったのに対し、長谷周辺は漢字とローマ字が半々であること。また、小町通りは修学旅行の小学生や高校生が多く、外国人観光客が少ないけれど、長谷周辺は逆で、日本人の観光客が少なく、外国人観光客が結構多いことが明らかになりました。

小町通り入り口からたくさんの「鎌倉」の文字

熱い議論を通して考えが洗練されていった

中間発表に向けて、撮影場所をリスト化し、白地図にドットを打ち、番号を振って、という細かな作業を何時間もかけて行いました。同時に内容をどういうふうに展開するか、皆で熱い議論を戦わせました。例えば、今後の展開として他の地域との比較をしようということになり、その対象地を銀座と決めたのですが、「銀座」という名のついたお店にするのか、銀座商店街という名を調べるのか、かなり話し合いました。授業中だけでは意見がまとまらず、授業時間外に集まったり、ラインでやり取りしたりすることもありました。議論をするたびに自分たちの考えがどんどん洗練されていくのを感じました。

今回、観光客という目線ではなく、俯瞰的に鎌倉というまちを見たことは貴重な経験になりました。それ以上に、仲間たちとどんどん意見を言い合いながら、テーマを決めるところから力を合わせて一つのものを作り上げていく過程は座学では絶対に味わえないもので、とても楽しかったです。目的は同じでも、そこへのアプローチの仕方にさまざまな考え方があることを知れたのもよかったです。

中間発表が終わり、今は最終発表に向けて、内容をさらに充実させているところです。発表の練習もしなければなりません。こうした一つひとつの経験は社会に出てからきっと役に立つと思います。

ローマ字表記の「KAMAKURA」

このページに対するお問い合せ先: 観光まちづくり学部

RECOMMENDS

-

{{settings.title}}

{{settings.lead.title}}

{{{settings.lead.letter}}}

{{pages.title}}

{{articles.title}}

Language

SEARCH

{{section.title}}

-

{{item.tagline}}